流处理系统需要能优雅地处理反压(backpressure)问题。反压通常产生于这样的场景:短时负载高峰导致系统接收数据的速率远高于它处理数据的速率。许多日常问题都会导致反压,例如,垃圾回收停顿可能会导致流入的数据快速堆积,或者遇到大促或秒杀活动导致流量陡增。反压如果不能得到正确的处理,可能会导致资源耗尽甚至系统崩溃。

目前主流的流处理系统 Storm/JStorm/Spark Streaming/Flink 都已经提供了反压机制,不过其实现各不相同。

Storm 是通过监控 Bolt 中的接收队列负载情况,如果超过高水位值就会将反压信息写到 Zookeeper ,Zookeeper 上的 watch 会通知该拓扑的所有 Worker 都进入反压状态,最后 Spout 停止发送 tuple。具体实现可以看这个 JIRA 。

JStorm 认为直接停止 Spout 的发送太过暴力,存在大量问题。当下游出现阻塞时,上游停止发送,下游消除阻塞后,上游又开闸放水,过了一会儿,下游又阻塞,上游又限流,如此反复,整个数据流会一直处在一个颠簸状态。所以 JStorm 是通过逐级降速来进行反压的,效果会较 Storm 更为稳定,但算法也更复杂。另外 JStorm 没有引入 Zookeeper 而是通过 TopologyMaster 来协调拓扑进入反压状态,这降低了 Zookeeper 的负载。

Flink 中的反压

那么 Flink 是怎么处理反压的呢?答案非常简单:Flink 没有使用任何复杂的机制来解决反压问题,因为根本不需要那样的方案!它利用自身作为纯数据流引擎的优势来优雅地响应反压问题。下面我们会深入分析 Flink 是如何在 Task 之间传输数据的,以及数据流如何实现自然降速的。

Flink 在运行时主要由 operators 和 streams 两大组件构成。每个 operator 会消费中间态的流,并在流上进行转换,然后生成新的流。对于 Flink 的网络机制一种形象的类比是,Flink 使用了高效有界的分布式阻塞队列,就像 Java 通用的阻塞队列(BlockingQueue)一样。还记得经典的线程间通信案例:生产者消费者模型吗?使用 BlockingQueue 的话,一个较慢的接受者会降低发送者的发送速率,因为一旦队列满了(有界队列)发送者会被阻塞。Flink 解决反压的方案就是这种感觉。

在 Flink 中,这些分布式阻塞队列就是这些逻辑流,而队列容量是通过缓冲池来(LocalBufferPool)实现的。每个被生产和被消费的流都会被分配一个缓冲池。缓冲池管理着一组缓冲(Buffer),缓冲在被消费后可以被回收循环利用。这很好理解:你从池子中拿走一个缓冲,填上数据,在数据消费完之后,又把缓冲还给池子,之后你可以再次使用它。

在解释 Flink 的反压原理之前,我们必须先对 Flink 中网络传输的内存管理有个了解。

网络传输中的内存管理

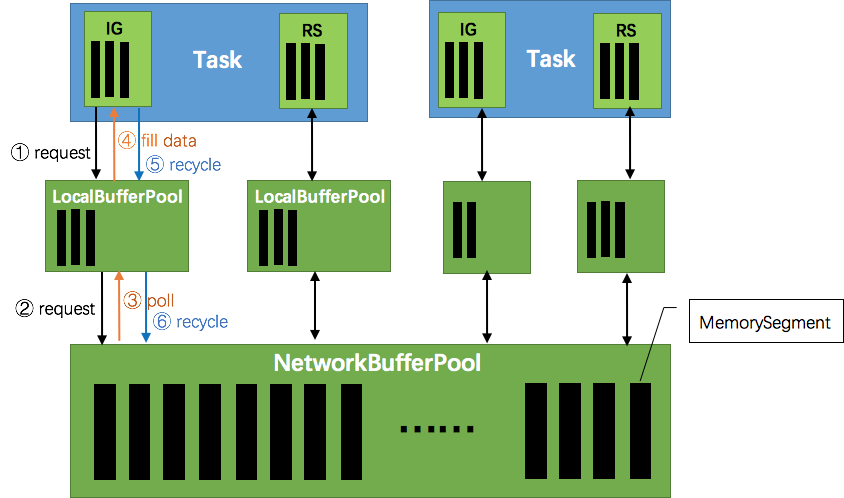

如下图所示展示了 Flink 在网络传输场景下的内存管理。网络上传输的数据会写到 Task 的 InputGate(IG) 中,经过 Task 的处理后,再由 Task 写到 ResultPartition(RS) 中。每个 Task 都包括了输入和输入,输入和输出的数据存在 Buffer 中(都是字节数据)。Buffer 是 MemorySegment 的包装类。

-

TaskManager(TM)在启动时,会先初始化

NetworkEnvironment对象,TM 中所有与网络相关的东西都由该类来管理(如 Netty 连接),其中就包括NetworkBufferPool。根据配置,Flink 会在 NetworkBufferPool 中生成一定数量(默认2048个)的内存块 MemorySegment(关于 Flink 的内存管理,会详细谈到),内存块的总数量就代表了网络传输中所有可用的内存。NetworkEnvironment 和 NetworkBufferPool 是 Task 之间共享的,每个 TM 只会实例化一个。 -

Task 线程启动时,会向 NetworkEnvironment 注册,NetworkEnvironment 会为 Task 的 InputGate(IG)和 ResultPartition(RP) 分别创建一个 LocalBufferPool(缓冲池)并设置可申请的 MemorySegment(内存块)数量。IG 对应的缓冲池初始的内存块数量与 IG 中 InputChannel 数量一致,RP 对应的缓冲池初始的内存块数量与 RP 中的 ResultSubpartition 数量一致。不过,每当创建或销毁缓冲池时,NetworkBufferPool 会计算剩余空闲的内存块数量,并平均分配给已创建的缓冲池。注意,这个过程只是指定了缓冲池所能使用的内存块数量,并没有真正分配内存块,只有当需要时才分配。为什么要动态地为缓冲池扩容呢?因为内存越多,意味着系统可以更轻松地应对瞬时压力(如GC),不会频繁地进入反压状态,所以我们要利用起那部分闲置的内存块。

-

在 Task 线程执行过程中,当 Netty 接收端收到数据时,为了将 Netty 中的数据拷贝到 Task 中,InputChannel(实际是 RemoteInputChannel)会向其对应的缓冲池申请内存块(上图中的①)。如果缓冲池中也没有可用的内存块且已申请的数量还没到池子上限,则会向 NetworkBufferPool 申请内存块(上图中的②)并交给 InputChannel 填上数据(上图中的③和④)。如果缓冲池已申请的数量达到上限了呢?或者 NetworkBufferPool 也没有可用内存块了呢?这时候,Task 的 Netty Channel 会暂停读取,上游的发送端会立即响应停止发送,拓扑会进入反压状态。当 Task 线程写数据到 ResultPartition 时,也会向缓冲池请求内存块,如果没有可用内存块时,会阻塞在请求内存块的地方,达到暂停写入的目的。

-

当一个内存块被消费完成之后(在输入端是指内存块中的字节被反序列化成对象了,在输出端是指内存块中的字节写入到 Netty Channel 了),会调用

Buffer.recycle()方法,会将内存块还给 LocalBufferPool (上图中的⑤)。如果LocalBufferPool中当前申请的数量超过了池子容量(由于上文提到的动态容量,由于新注册的 Task 导致该池子容量变小),则LocalBufferPool会将该内存块回收给 NetworkBufferPool(上图中的⑥)。如果没超过池子容量,则会继续留在池子中,减少反复申请的开销。

反压的过程

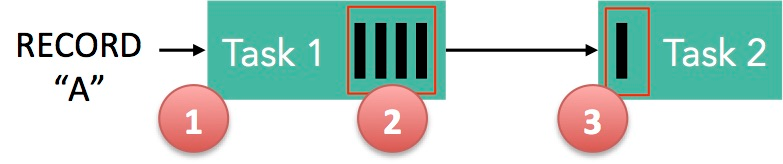

下面这张图简单展示了两个 Task 之间的数据传输以及 Flink 如何感知到反压的:

- 记录“A”进入了 Flink 并且被 Task 1 处理。(这里省略了 Netty 接收、反序列化等过程)

- 记录被序列化到 buffer 中。

- 该 buffer 被发送到 Task 2,然后 Task 2 从这个 buffer 中读出记录。

不要忘了:记录能被 Flink 处理的前提是,必须有空闲可用的 Buffer。

结合上面两张图看:Task 1 在输出端有一个相关联的 LocalBufferPool(称缓冲池1),Task 2 在输入端也有一个相关联的 LocalBufferPool(称缓冲池2)。如果缓冲池1中有空闲可用的 buffer 来序列化记录 “A”,我们就序列化并发送该 buffer。

这里我们需要注意两个场景:

- 本地传输:如果 Task 1 和 Task 2 运行在同一个 worker 节点(TaskManager),该 buffer 可以直接交给下一个 Task。一旦 Task 2 消费了该 buffer,则该 buffer 会被缓冲池1回收。如果 Task 2 的速度比 1 慢,那么 buffer 回收的速度就会赶不上 Task 1 取 buffer 的速度,导致缓冲池1无可用的 buffer,Task 1 等待在可用的 buffer 上。最终形成 Task 1 的降速。

- 远程传输:如果 Task 1 和 Task 2 运行在不同的 worker 节点上,那么 buffer 会在发送到网络(TCP Channel)后被回收。在接收端,会从 LocalBufferPool 中申请 buffer,然后拷贝网络中的数据到 buffer 中。如果没有可用的 buffer,会停止从 TCP 连接中读取数据。在输出端,通过 Netty 的水位值机制来保证不往网络中写入太多数据(后面会说)。如果网络中的数据(Netty输出缓冲中的字节数)超过了高水位值,我们会等到其降到低水位值以下才继续写入数据。这保证了网络中不会有太多的数据。如果接收端停止消费网络中的数据(由于接收端缓冲池没有可用 buffer),网络中的缓冲数据就会堆积,那么发送端也会暂停发送。另外,这会使得发送端的缓冲池得不到回收,writer 阻塞在向 LocalBufferPool 请求 buffer,阻塞了 writer 往 ResultSubPartition 写数据。

这种固定大小缓冲池就像阻塞队列一样,保证了 Flink 有一套健壮的反压机制,使得 Task 生产数据的速度不会快于消费的速度。我们上面描述的这个方案可以从两个 Task 之间的数据传输自然地扩展到更复杂的 pipeline 中,保证反压机制可以扩散到整个 pipeline。

Flink反压原因

1、数据处理过慢

一般下游operator处理数据过慢会导致上游的operator的backpressure升高,所以一般我们排查的时候要注意排查backpressure较高的operator下游的operator的问题,增加并发或者是其它解决方法

2、checkpoint消耗资源太多

state太大,压缩state数据,比如用protobuf格式存储数据;异步checkpoint;增量checkpoint等等;此外,如果checkpoint过期时间大于checkpoint的周期,一旦一次checkpoint超时,可能会导致checkpoint挤压,这样恶性循环,导致没有资源处理数据,所以一般checkpoint过期时间要小于checkpoint的周期,或者设置checkpoint最小时间间隔(StreamExecutionEnvironment.getCheckpointConfig().setMinPauseBetweenCheckpoints(milliseconds)),从而保证有时间处理数据。

一般当我们的程序反压过高而找不到问题的时候,我们可以这样定位问题:1、关掉checkpoint,重新启动程序,如果这时候反压消失,可以定位为反压是checkpoint造成的;2、观察程序资源使用情况,扩大并发,如果反压消失,可以定位为数据处理过慢造成。